13℃冷空气携暴雨强势来袭全国多地迎大风降温天气骤变注意防范

近日,一股携带着13℃冷空气的强势寒流自北向南席卷全国,多地在短时间内迎来了剧烈的天气变化。暴雨、大风、降温、雷电等多重天气过程叠加,不仅让人明显感受到秋意突袭,更对交通出行、农业生产、能源供应以及公众健康带来了多方面的挑战。此次天气过程具有降温幅度大、影响范围广、持续时间长、叠加风险高等特点。从华北到江南,从西南到东北,几乎全国各地都在不同程度上经历气温“断崖式”下降的考验。本文将从冷空气成因与气候背景、天气影响与区域表现、防灾减灾与应对措施、社会公众与生活防范四个方面展开深入分析,全面解析此次13℃冷空气携暴雨强势来袭的气象特征与社会影响,旨在帮助公众更科学地理解天气变化,做好生活与工作方面的应对准备,共同迎接气候突变带来的考验。

1、冷空气成因与气候背景解析

此次13℃冷空气的形成与北极涡旋南移、冷暖气团交汇密切相关。近期北半球中高纬度地区冷空气活动频繁,受大气环流调整影响,西伯利亚冷高压逐渐增强并向东南方向扩展,形成了强劲的冷空气主力军。这股冷空气在高空急流的引导下,自蒙古高原一路南下,迅速侵入我国北方地区,随后伴随副热带高压的退缩,深入华东、华南区域。

气象专家指出,今年秋季冷空气活动较往年更为频繁,与全球气候系统的阶段性变化有一定关系。拉尼娜现象可能导致西太平洋副高位置偏东,使得冷空气南下路径更加顺畅,冷暖空气在我国中东部地区频繁交汇,从而引发大范围强降雨和强风天气。此外,高空槽与地面冷锋叠加,使得此次天气过程具有更强的突发性和破坏性。

从气候学角度看,我国秋季冷空气活跃周期通常出现在10月中下旬至11月上旬。而今年的提前爆发,意味着秋冬转换期的节奏较往年加快,也预示着今年冬季或将偏冷。气象部门提醒,应警惕后续冷空气的持续补充过程以及可能带来的阶段性极端天气风险。

2、暴雨大风降温的区域影响

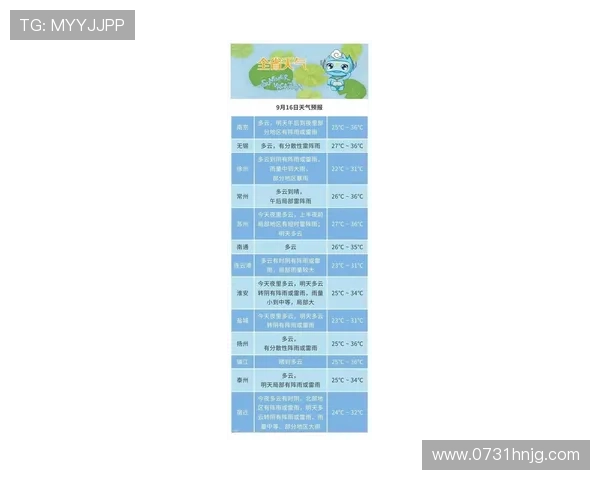

冷空气南下的直接表现便是温度骤降。华北、东北地区率先受到影响,气温普遍下降8℃至13℃,局地甚至出现霜冻。随着冷空气推进,黄淮、江汉、江南及华南地区陆续出现暴雨与大风天气,部分地区瞬时风力达到8级以上。大风卷走了初秋的暖意,也带来了大范围的能见度下降和交通安全隐患。

在长江中下游地区,由于冷暖气流交锋剧烈,形成了显著的对流性天气过程,雷电、短时强降雨频发。部分城市出现积涝,道路通行受阻,城市排水系统压力骤增。而在西南地区,地形复杂的山地丘陵地带容易引发山洪、滑坡等次生灾害。气象预警中心连续发布蓝色、黄色乃至橙色预警,提醒公众高度关注。

农作物生产也受到显著影响。北方地区的秋收作物面临冻害风险,南方地区的水稻、蔬菜等正值成熟期,持续暴雨可能导致倒伏、渍害。畜牧业同样受到挑战,寒潮使牲畜易感疾病增加,牧区需加强棚舍保温和饲料储备。此次冷空气的广泛影响,充分体现了我国气候系统的复杂性与区域性差异。

3、防灾减灾与应急应对措施

面对如此大范围的强冷空气与暴雨天气,气象、应急、交通等部门迅速启动联合响应机制。中央气象台连发预警,地方政府积极落实防范措施,指导民众避险。铁路、航空、公路等交通部门临时调整运行计划,确保运输安全。部分城市加强排水设施检修与防洪调度,保障城市运转稳定。

农业农村部门提前发布农事指导,提醒农户及时收割成熟作物,做好防冻保温。牧区则加强牲畜圈养与防疫措施,避免寒潮侵袭造成大面积损失。电力、供暖等单位也提前储备能源,确保居民生活和工业用电平稳过渡。在沿海地区,海上渔业暂停出海作业,港口加强船只加固与防风管理。

此外,公众防灾意识的提升尤为关键。通过媒体、网络平台,气象信息得以快速传播,居民可及时了解预警信息并采取自我防护措施。专家建议,在强降温、强风、暴雨天气中,应减少外出,注意保暖防寒,检查家中电器及阳台设施,防止高空坠物或电线短路事故发生。社会层面的协同防范,是此次应对天气突变的重要一环。

4、公众生活与健康防范指导

气温骤降带来的首要影响体现在人体健康方面。冷空气刺激呼吸系统和心血管系统,容易诱发感冒、咳嗽、支气管炎及心脑血管疾病。老年人、儿童以及体弱者需特别注意防寒保暖。衣物方面应及时加厚,早晚温差较大时可采用“洋葱式穿衣法”,以便灵活增减。

家庭生活方面,取暖设备的安全使用不可忽视。电暖器、燃气热水器等需定期检查,防止漏电、漏气。厨房烹饪时保持良好通风,避免一氧化碳中毒风险。同时,食物储备应合理安排,避免因暴雨或降温造成外出不便。居民在雨雪天气中出行,应选择防滑鞋具mk体育,并保持警觉,防止交通事故。

心理层面的适应也很重要。气候突变容易造成情绪波动与睡眠质量下降。保持充足休息、适当运动、增加维生素摄入有助于提高身体免疫力和心理稳定性。对于学生、上班族而言,科学规划出行时间、关注实时天气预报,是应对极端天气的生活智慧。冷空气来临虽猛,但合理防护与积极应对,完全可以化险为安。

总结:

此次13℃冷空气携暴雨强势来袭,是自然气候系统在季节更替中的典型表现,其带来的大风降温、强降水、雷电等多种天气现象,提醒我们必须以科学理性和防范意识应对。通过政府、社会与个人的协同防控,完善应急机制、强化信息传播,我们能够有效减轻灾害损失,保障社会正常运转。

天气的骤变固然不可避免,但人类的应对能力与防范意识不断提升,已成为抵御自然风险的重要屏障。未来,我们应继续强化气象监测与科学普及,构建更加智能、高效的防灾体系。只有真正做到“早预警、早防范、早应对”,才能在面对任何一场突如其来的风雨时,稳步前行、从容应对。